ロジカルシンキングを身につけるための、フレームワークとトレーニング方法

自分の考えをまとめることが苦手、または部下や後輩の話がまとまっておらず「何が言いたいのか分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。体系立てて物事を整理する「ロジカルシンキング」を身につけると、自分の考えを分かりやすく伝えられるようになります。そこで今回は、「ロジカルシンキングを身につけるためのフレームワークとトレーニング方法」について詳しく解説します。

ロジカルシンキングとは

ロジカルシンキングとは、物事を体系的に整理して、矛盾のないように筋道を立てて結論を導き出す思考法のことです。英語のロジカル(Logical:論理的な、筋の通った)とシンキング(Thinking:考え、思考)を合わせた言葉で、日本語では「論理的思考法」と言われます。物事を論理的に捉えることで、順序立てた話ができるようになるため、自分の考えを相手に分かりやすく伝えることができます。さらには、意思決定や業務のスピードが速くなり、問題解決の原因特定や解決策の提案にも繋がるため、ビジネスにおける重要な思考法とされています。

ロジカルシンキングと混合しやすい用語

ロジカルシンキングをより正しく理解するため、混同しがちな「クリティカルシンキング」 「ラテラルシンキング」 との違いを明確にしましょう。

クリティカルシンキング

クリティカルシンキングとは、結論に至るまでの思考や目の前の情報に対して、「本当にそれは正しいのか?」と問いかけ、客観的な視点であらゆる可能性を探る思考法です。クリティカル(critical)とは、「批評の・批判的な」という意味で、日本語では「批判的思考」と呼ばれています。「批判的」といっても、「その考え方はおかしい」「それは間違っている」と頭ごなしに批判することではなく、最適解を出すために、情報や事象に対して懐疑的になることで、慎重に結論を出すことが特徴です。

ラテラルシンキング

ラテラルシンキングとは、既成事実や既成概念といった前提条件をなくした上で物事を考えることで、独自のアイデアを導き出すための思考方法のことです。ラテラル(lateral )とは、「側部・側面」という意味で、日本語では「水平思考」と呼ばれています。因果関係を重視して、段階的に思考を積み重ねるロジカルシンキングとは異なり、常識や前後の枠を外して水平方向に思考を広げていくことがポイントです。実現が難しいアイデアが出ることも多いですが、会議やプロジェクトが停滞した際には突破口になることが期待できます。

ロジカルシンキングを身につけるメリット

ロジカルシンキングを身につけると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ロジカルシンキング活用のメリットを2つ紹介します。

コミュニケーションスキルの向上

ロジカルシンキングを身につけると、ミーティングや商談だけでなく、上司への報告やメールする際にも、筋道を立てた論理的な伝え方ができるようになるため、理解されやすくなります。また、相手が伝えようとしていることを分析して、より正確に捉えることができます。このように、相手と的確に意思疎通が図れるようになるため、コミュニケーションが円滑になり意思決定から実行までのスピードが早くなることも期待できます。

問題解決力の向上

問題解決とは、問題や課題を見つけて原因を明らかにして、解決策を考え実行する一連の流れのことです。ロジカルシンキングでは、物事の要素を細分化することから行うため、問題の原因となったひとつの要素にも目が向きやすくなり、より的確な原因特定ができるようになります。ビジネスで成果を出すために欠かせない問題解決力ですが、物事を体系的に整理し、因果関係を正しく理解するロジカルシンキングを鍛えることで、向上させることができます。

ロジカルシンキングに必要なフレームワーク

ロジカルシンキングにおける情報整理では、効果的に行うためのフレームワークがあります。ここでは、代表的な2つのフレームワークを紹介します。

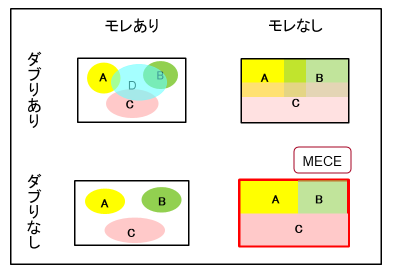

MECE

MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)とは、「モレなくダブりなく」という意味で、「ミーシー」と呼びます。事象のモレやダブりをなくすことで、事象を構成している要素をより鮮明に確認することができます。

例えば、日本人を「成人」「大学生」「高校生」「中学生」で分類したとします。このとき、「小学生以下」が含まれていない「モレ」が発生していますし、「成人」かつ「大学生」がいるため「ダブり」も発生しており、この分類の仕方では、MECEとは言えません。

ピラミッド構造

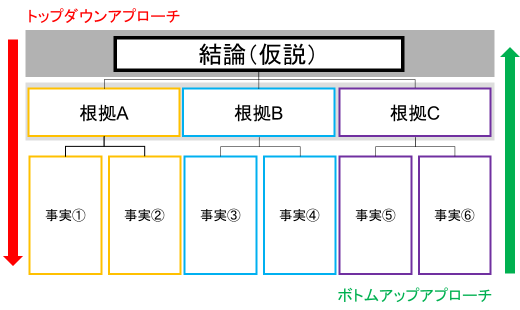

ピラミッド構造とは、話の結論(仮説)を置き、それを証明する根拠、その根拠に対する事実を順に並べることでできる、結論を頂点としたピラミッドのことです。

ピラミッドを頂点から下に並べていく「トップダウンアプローチ」と、下から頂点に上る「ボトムアップアプローチ」の2種類があります。トップダウンアプローチでは、「結論→根拠→事実」と結論をスタートとして論理展開を行い、ボトムアップアプローチは「事実→根拠→結論」と積み上げて仮説を構築します。

ロジカルシンキングの手法

ロジカルシンキングでよく用いられる手法に、演繹法と帰納法の2種類があります。それぞれの特徴を紹介します。

演繹法

演繹法とは別名「三段論法」とも呼ばれる論理展開の手法で、事実や既存のルールに具体的な事象を当てはめて、結論や主張を導く方法です。基準が導き出される結論に大きく影響するため、基準そのものが間違っていると結論も誤ってしまいます。また、基準が明確でない状態で思考や議論をしてしまうと、結論を導き出すことができないため、「ピラミッド構造」が作れません。

【例】

ルール(事実):トマトは野菜だ

事象:野菜は栄養がある

結論:したがって、トマトは栄養がある

これをビジネスに置き換えてみると、以下のような論理展開になります。

社内ルール:利益率が120%を超える企業には、新しいプロジェクトを提案する

事実:A社は利益率が130%である

結論:A社には新しいプロジェクトを提案する

このように、一定の基準を満たす場合の行動が明確になるため、仕事の効率化が図れます。

帰納法

帰納法は、複数の事象から傾向や共通点を見つけ、結論を導き出す手法です。事象の数が多いほど、制度の高い結論を導くことができます。しかし、事象自体に間違いがある場合や、導き出した共通点が的外れな場合には、結論が本質から大きく反れてしまうため、事象の確実性を見抜く力や、共通点を正確に見つける分析力が必要になります。

【例】

事象A:トマトには栄養がある

事象B:ほうれん草には栄養がある

事象C:ブロッコリーには栄養がある

共通項:野菜

結論:したがって、野菜には栄養がある

演繹法では、自動的に結論が決まることに対して、帰納法は解釈が何通りも成立するという特徴があります。また、目の前の事象から結論を推測する力が求められるため、思い込みを捨てて事象を集め、具体的に考えることが求められます。

ロジカルシンキングのトレーニング方法

ロジカルシンキングは、その手法さえ知っていれば誰でもできるものではなく、意識してトレーニングを行うことで鍛えられるものです。そこで、ロジカルシンキングのトレーニング方法を3つ紹介します。

結論から話す

話をする際に、結論から話し始め、その後に根拠や具体例・説明をするトレーニングが有効です。結論から始め、論理展開を広げることで、ピラミッド構造のトップダウンアプローチのトレーニングにもなります。ダラダラと話し、結論に辿り着くまでに時間が掛かると、聞いている側の集中力が途切れやすくなりますが、結論から話すことで、理解が深まることが期待できます。

具体的な言葉を使う

会話の中の抽象的な言葉を「具体的な言葉」に変えることが有効です。抽象度が高い言葉は、人によって捉え方が異なるため、自分の伝えたいことが相手に正しく伝わらない恐れがあります。したがって、自分と相手が同じようにイメージできるようにするには、より具体的な言葉で定義する必要があります。

×「目標達成に向けて頑張ります」 → ○「いつまでに何をやるのかを明確にする」

×「早めに提出します」 → ○「具体的な提出期日を伝える」

ゼロベース思考を習慣化する

ゼロベース思考とは、先入観や固定観念に囚われることなく、白紙の状態から考える姿勢のことです。思い込みに囚われてしまうと、自分で限界を作ってしまい、新たな発想を生み出せなくなってしまいます。そこで、ゼロベース思考によって思考の枠を取り払うことで、柔軟さや斬新さのある新しい発想ができるようになります。ゼロベース思考を習慣化するためには、「自分の思考プロセスを理解し、思い込みや先入観を明らかにする」「ブレインストーミングを用いて、できる限り多くのアイデアを出す」ことが有効です。

まとめ

「ロジカルシンキング」を身につけると、コミュニケーションが円滑になるだけでなく、問題解決や柔軟な発想など、仕事で求められる様々な力を伸ばすことができます。弊社の「ロジカルシンキング研修」では、ロジカルに考えるために必要なフレームワークや手法をケーススタディを通して活用し、1分間プレゼンテーションの実践、そして講師からのフィードバックを受けることで、「相手に伝わりやすい簡潔な話し方」を実現することができます。自分の考えや情報を整理するのが苦手な方や、部下への伝え方でお悩みの際は、ぜひ弊社にご相談ください!

関連する研修

-

2021.08.03

ロジカルシンキング研修

-

2021.08.03

問題解決研修

-

2021.08.03

ファシリテーション研修

関連する投稿

-

2021.08.03コラム

新入社員の伝え方が驚くほど変わる!PREP法を鍛える研修とは~-新入社…

-

2021.08.03コラム

参加者の意見を引き出し、会議の質を高めるためのファシリテーションとは?

-

2021.08.03コラム

報連相ができる若手社員の効果的な研修を実践 - 若手社員研修、社員教育…